les communes de l'Oise décorées

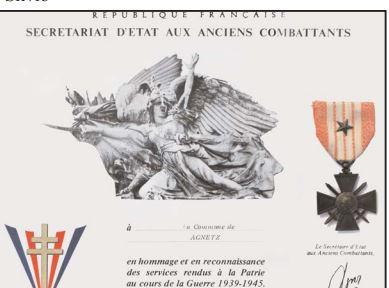

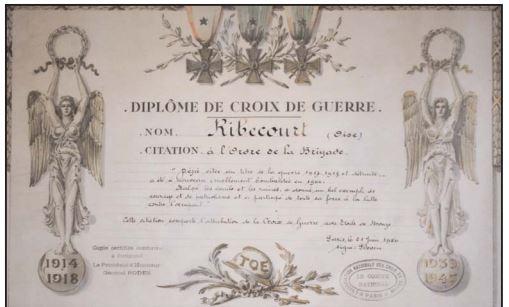

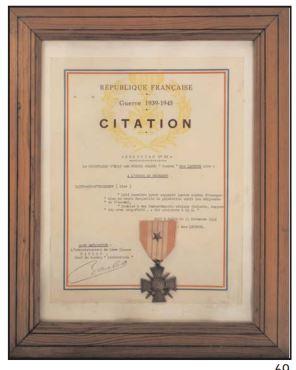

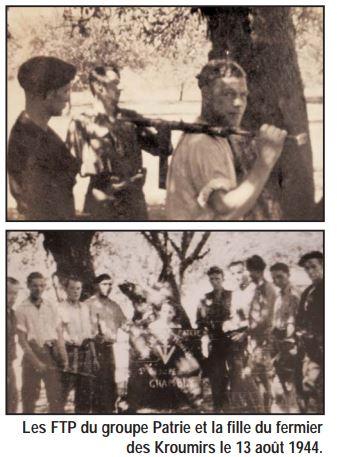

L'auteur lui même décoré de la croix de la valeur militaire , citation à l'ordre de la brigade , animé par le devoir de mémoire , souhaite vous faire revivre le destin tragique de ces villages qui se sont vidés de leur habitants , par les bombardements ennemis et alliés , par les rafles et la déportation, par les combats des maquis , par l'aide apporté à leur libération En 1939 à la déclaration de la guerre j'avais 5 ans et demi , j'ai de très mauvais souvenirs de cette période , les bombardements l'exode , les privations vestimentaires et alimentaires , frayeur des V1 dont les pistes de lancement étaient à proximité de chez nous en en lisière de la forêt d' EU un V1 est tombé à deux KMS de son lieu de lancement, ces V1 n'étais pas très fiables dans leur parcours , des fois ils tournoyaient au dessus de vos têtes dans un bruit assourdissant effroyable , la peur de l'ennemi Fin août 1944 c'était la libération Dix ans après Je partais pour une nouvelle aventure ( les vacances de monsieur G M en AFN ) Il y avait très peu de loisirs , là aussi de mauvais souvenirs , je n'entre pas dans les détails , mais je peux vous dire que j'ai obtenu cette belle décoration ,la Valeur Militaire qui comme la croix de guerre se gagne au péril de sa vie

L'auteur lui même décoré de la croix de la valeur militaire , citation à l'ordre de la brigade , animé par le devoir de mémoire , souhaite vous faire revivre le destin tragique de ces villages qui se sont vidés de leur habitants , par les bombardements ennemis et alliés , par les rafles et la déportation, par les combats des maquis , par l'aide apporté à leur libération En 1939 à la déclaration de la guerre j'avais 5 ans et demi , j'ai de très mauvais souvenirs de cette période , les bombardements l'exode , les privations vestimentaires et alimentaires , frayeur des V1 dont les pistes de lancement étaient à proximité de chez nous en en lisière de la forêt d' EU un V1 est tombé à deux KMS de son lieu de lancement, ces V1 n'étais pas très fiables dans leur parcours , des fois ils tournoyaient au dessus de vos têtes dans un bruit assourdissant effroyable , la peur de l'ennemi Fin août 1944 c'était la libération Dix ans après Je partais pour une nouvelle aventure ( les vacances de monsieur G M en AFN ) Il y avait très peu de loisirs , là aussi de mauvais souvenirs , je n'entre pas dans les détails , mais je peux vous dire que j'ai obtenu cette belle décoration ,la Valeur Militaire qui comme la croix de guerre se gagne au péril de sa vie

AGNETZ

AGNETZ CROIX DE GUERRE 39/ 45  UNE RESISTANCE ACTIVEE

UNE RESISTANCE ACTIVEE

Placé sous l'autorité de Georges Fleury, le groupe de résistants d'Agnetz était composé de seize hommes commandés par l'industriel Chaeley Roguet, dit'' le châtelain d'Agnetz '' futur chef FFI D'Agnetz Plusieurs d'entre eux habitaient Boulincourt, hameau utilisé comme couverture à des réfractaires au STO de diverses régions françaises, qui y avaient trouvé un emploi et des secours. La forêt abritait des déserteurs russes ou ukrainiens ravitaillés par des habitants du lieu.

La Résistance mena plusieurs actions d'éclat. Ainsi, le 18 août 1943, un sabotage de la ligne Creil-Amiens provoqua le déraillement d'un train. Deux jours plus tard, à la suite d'un second sabotage de la ligne ferroviaire, le maire, Marceau Anselme, avec deux autres habitants ,André Paroissien et Marcel Benoit étaient

arrêtés. Ce dernier et le maire furent condamnés à quatre mois de prison avec sursis

LES ALLIES EN ACTION

Le 9 mars 1942, à la suite d'un combat aérien, un avion allemand s'abattit à Agnetz causant deux morts et deux blessés. Plus tard, le 10 juin 1944, l'aviation

alliée mitrailla à Gicourt un camion allemand se dirigeant vers la Normandie . Chargé de mines, son explosion provoqua des dégâts importants.

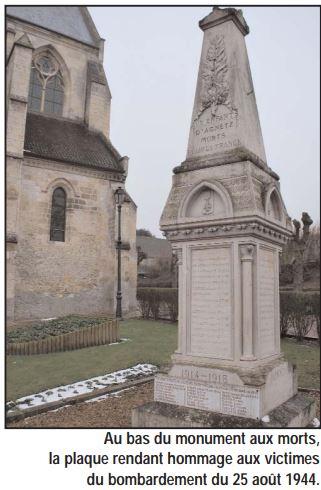

Le 25 août suivant, vers 12h40, plusieurs tonnes de bombes furent larguées par les Alliés sur les installations allemandes du quartier Belle-Assise (centre de ravitaillement installé dans l'usine Gervais), de l'Equipée et la Croix-Saint-Laurent par 30bombardiers du 342e escadron Lorraine et du 88e escadron de la Royal-Air Force.378 impacts furent recensés sur Clermont, Agnetz et Fitz-James. 46 personnes furent tuées et autant blessées au cours de ce raid allié. Une plaque apposée sur le monument aux morts d'Agnetz rappelle le décès de vingt habitants du village ce jour-là. LA RAFLE DE BOULINCOURT L'origine de la rafle reste inconnue mais peut-être faut-il la rapprocher de l'activité de la Résistance dans le secteur

d'Agnetz. Dans la nuit du 16 au 17 juin 1944, trois cent cinquante à quatre cents soldats de la Wehrmacht, encadrés par des officiers du S.D., investirent le hameau de Boulincourt et barrèrent toutes les voies d'accès. Une cinquantaine d'hommes furent arrêtés, regroupés et interrogés pour obtenir des renseignements sur la Résistance. Vingt d'entre eux furent transférés au camp de Royallieu : Raymond Benoist, André Bousselet, André Demouy, Robert Dumez, Marcel Gondry, Georges Hardivillé, Emmanuel Lagneau, Henri Lambert, Raymond Le Métayer, Marcel Lépine, Raoul Leurart, René Mallard, Aurélien Massé, Charles Morenvillé, André Orget, Valentin Scheldeman, Silvio Serradimigni, Arsène Tallon ,Joseph Van Lacker et Robert Weiss. D'autres actions de représailles furent menées dans les environs. Ainsi, Henri Pauquet , maire résistant de la Neuville-en Hez, et maître Fernand Delarue, notaire à Bresles, furent pris en otages et transférés à Royallieu. Tous les raflés de Boulincourt furent déportés par train vers le camp de Neuengamme par le convoi du 15 juillet 1944. Sur les 1 522 déportés de ce convoi, 663 en réchappèrent. Du groupe des vingt hommes de Boulincourt, trois seulement revinrent vivants du camp de concentration : André Demouy, Silvio Serradimigniet Joseph Van Lancker. Henri Pauquet et maître Delarue, quant à eux, furent aussi détenus à Neuengamme dans des conditions moins éprouvantes : classés parmi les “prominents KZ-Häftling”, les détenus privilégiés, ils bénéficièrent d'un relatif régime de faveur

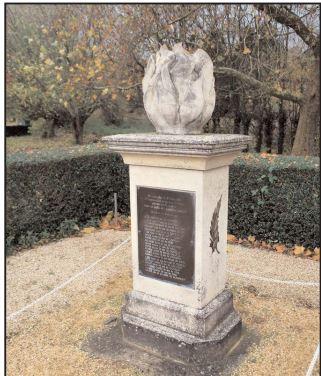

UNE MEMOIRE VIVE Da Dans le hameau de Boulincourt, une stèle à croix de Lorraine dite “des Déportés” fut élevée place des Déportés, à la croisée des rues Georges Hardivillé, rue Raymond Benoist et rue Charles Morenvillé. Une plaque posée à son pied indique “Les habitants de la commune qui n'ont pas oublié le 17 juin 1944”. D'autres déportés donnèrent leur nom à des rues d'Agnetz (André Demouy, Henri Lambert, Joseph Van Lancker, Robert Weiss) tandis qu'une rue du 17 juin 1944 rappelle la tragédie. Enfin, le nom d'André Bousselet fut donné à une place et celui de Silvio Serradimigni au stade d'Agnetz. CITATION Citation à l'ordre du Régiment“ Petite commune qui a été bombardée à plusieurs reprises, provoquant 16 tués et 20 blessés. Pendant l'occupation, a apporté une aide particulièrement efficace à la Résistance, ce qui lui a valu la déportation de 21 de ses habitants, dont 18 sont morts dans les camps de concentration ennemis”

ATTICHY

ATTICHY LES COMBATS DU 170 RI Attichy connut de violents combats durant la Campagne de France. Le 17 mai 1940, face à l'afflux de réfugiés sur Compiègne, le sous-préfet ordonna la réquisition de l'hôpital et de maisons d'Attichy comme lieux d'hébergement. Le 6 juin 1940, le 170e RI prit position devant Attichy (3e Compagnie) et sur les berges de l'Aisne (2e Compagnie). Vers 11 heures, le bombardement du pont d'Attichy par la Luftwaffe provoqua la mort de six hommes de l'escadron hippomobile du 16e GRDI et de leurs chevaux. Le lendemain, 7 juin, le 170e RI se replia en rive gauche de l'Aisne. Le pont sauta à 12h22 tandis que des cyclistes allemands s'apprêtaient à s'y engager. Commença alors un bombardement d'Attichy par l'artillerie française depuis la forêt de Compiègne. Au matin du 8 juin, des soldats allemands du 289e Infanterie Régiment franchirent l'Aisne par canots pneumatiques non sans pertes du fait de l'artillerie française et du mitraillage par les hommes du 170e RI. Grâce à l'intervention des Stukas, les Allemands parvinrent à gagner la gare d'Attichy, puis Attichy à connut de violents combats durant la Campagne de France. Le 17 mai 1940, face à l'afflux de réfugiés sur Compiègne, le sous-préfet ordonna la réquisition de l'hôpital et de maisons d'Attichy comme lieux d'hébergement. Le 6 juin 1940, le 170e RI prit position devant Attichy (3e Compagnie) et sur les berges de l'Aisne (2e Compagnie). Vers 11 heures, le bombardement du pont d'Attichy par la Luftwaffe provoqua la mort de six hommes de l'escadron hippomobile du 16e GRDI et de leurs chevaux. Le lendemain, 7 juin, le 170e RI se replia en rive gauche de l'Aisne. Le pont sauta à 12h22 tandis que des cyclistes allemands s'apprêtaient à s'y engager. Commença alors un bombardement d'Attichy par l'artillerie française depuis la forêt de Compiègne. Au matin du 8 juin, des soldats allemands du 289e Infanterie Régiment franchirent l'Aisne par canots pneumatiques non sans pertes du fait de l'artillerie française et du mitraillage par les hommes du 170e RI. Grâce à l'intervention des Stukas, les Allemands parvinrent à gagner la gare d'Attichy puis à poursuivre leur progression. En fin d'après midi, malgré une tentative de contre attaque face à un ennemi plus fort, les hommes du 170e RI se replièrent.

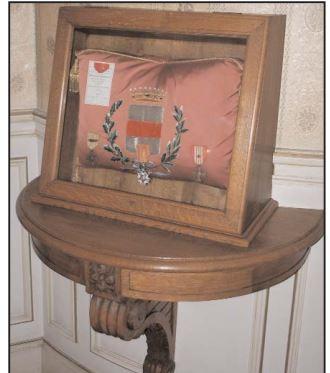

DEUX MEDAILLES SUR UN COUSSIN

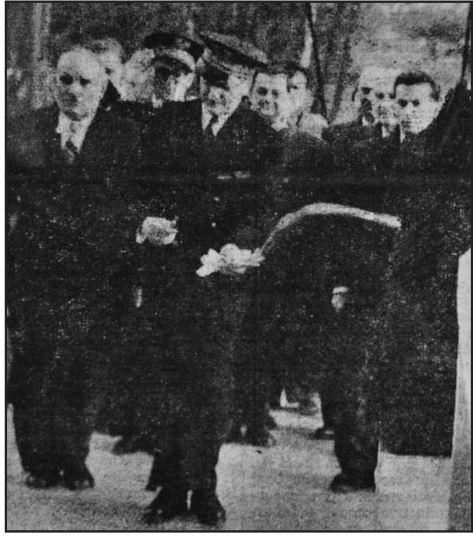

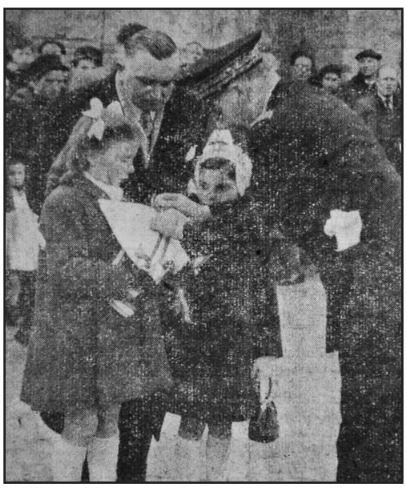

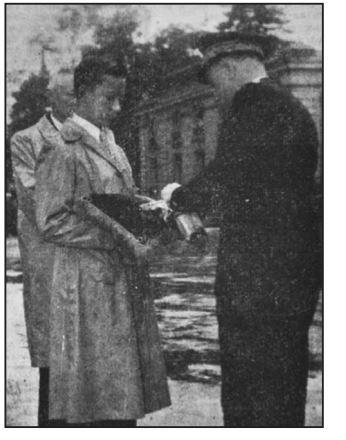

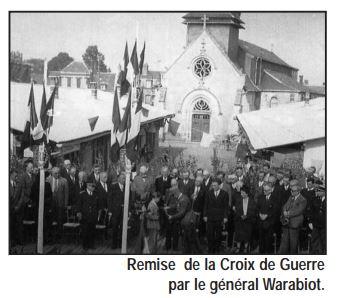

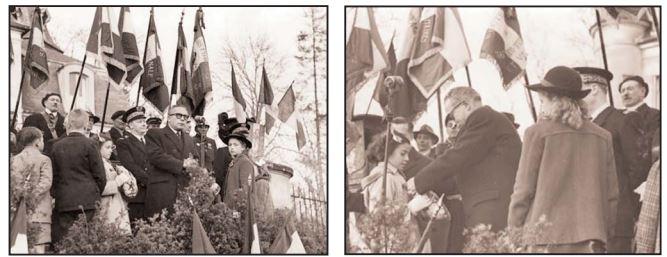

La cérémonie de remise de la Croix de Guerre eut lieu le dimanche 12 novembre 1950. Après l'office religieux célébré par l'abbé Boufflet à la mémoire des héros décédés, le maire d'Attichy, M. Preux, reçut sur le perron de la mairie le sous préfet de Compiègne, M. Patou, et le conseiller général Marcel Mérigonde. Après avoir adressé ses remerciements aux invités pour leur présence, il évoqua les souffrances endurées par la population durant l'occupation. L e lieutenant Charbonnel, vice-président de l’Amicale du 170e RI, retraça ensuite les combats livrés par son régiment. Après avoir entendu le discours de Mérigonde, le sous-préfet prit la parole : “ (…) Cette Croix de Guerre, la commune l'a payée par l'attitude courageuse de sa population, par la perte de ses soldats morts au champ d'honneur, de ses trois victimes civiles, de ses prisonniers et de ses requis. Tous ces enfants d'Attichy ou de la région, nous les unissons dans une même affection et dans une même reconnaissance ceux du 170e RI qui ont eu l'honneur de défendre le sol et qui ont laissé onze des leurs qui ont été pieusement inhumés dans le cimetière communal. Notre pensée reconnaissante s'élève principalement jusqu'à ceux d'entre vous qui avaient décidé de harceler l'ennemi et l'empêcher, au moment de son départ, à sa haine meurtrière et dévastatrice et qui, dans les rangs des FFI ont payé de leur vie leur courage et leur abnégation : le lieutenant André Léger, René Demarcq qui furent massacrés, non loin d'ici, sur la route de Bitry ; le lieutenant Poussot qui avait pour quelques jours abandonné son école et dont le sacrifice doit être un exemple pour les enfants à qui il avait su insuffler la foi patriotique et l'idéal serein dont il était animé ; les déportés, enfin, dont l'un est, hélas ! resté au camp de Buchenwald (…) ” Cérémonie de remise de la Croix de Guerre à la commune d’Attichy en présence du maire, M. Preux, du sous-préfet, M. Patou, et du conseiller général M. Mérigonde. Le coussin est porté par la jeune Arlette Flamand CITATION “ Localité gravement sinistrée par les opérations de guerre dont la population a fait preuve de courage dans l'épreuve et dans la lutte contre l'ennemi. Déjà citée au titre de la guerre 1914-1918.”

La cérémonie de remise de la Croix de Guerre eut lieu le dimanche 12 novembre 1950. Après l'office religieux célébré par l'abbé Boufflet à la mémoire des héros décédés, le maire d'Attichy, M. Preux, reçut sur le perron de la mairie le sous préfet de Compiègne, M. Patou, et le conseiller général Marcel Mérigonde. Après avoir adressé ses remerciements aux invités pour leur présence, il évoqua les souffrances endurées par la population durant l'occupation. L e lieutenant Charbonnel, vice-président de l’Amicale du 170e RI, retraça ensuite les combats livrés par son régiment. Après avoir entendu le discours de Mérigonde, le sous-préfet prit la parole : “ (…) Cette Croix de Guerre, la commune l'a payée par l'attitude courageuse de sa population, par la perte de ses soldats morts au champ d'honneur, de ses trois victimes civiles, de ses prisonniers et de ses requis. Tous ces enfants d'Attichy ou de la région, nous les unissons dans une même affection et dans une même reconnaissance ceux du 170e RI qui ont eu l'honneur de défendre le sol et qui ont laissé onze des leurs qui ont été pieusement inhumés dans le cimetière communal. Notre pensée reconnaissante s'élève principalement jusqu'à ceux d'entre vous qui avaient décidé de harceler l'ennemi et l'empêcher, au moment de son départ, à sa haine meurtrière et dévastatrice et qui, dans les rangs des FFI ont payé de leur vie leur courage et leur abnégation : le lieutenant André Léger, René Demarcq qui furent massacrés, non loin d'ici, sur la route de Bitry ; le lieutenant Poussot qui avait pour quelques jours abandonné son école et dont le sacrifice doit être un exemple pour les enfants à qui il avait su insuffler la foi patriotique et l'idéal serein dont il était animé ; les déportés, enfin, dont l'un est, hélas ! resté au camp de Buchenwald (…) ” Cérémonie de remise de la Croix de Guerre à la commune d’Attichy en présence du maire, M. Preux, du sous-préfet, M. Patou, et du conseiller général M. Mérigonde. Le coussin est porté par la jeune Arlette Flamand CITATION “ Localité gravement sinistrée par les opérations de guerre dont la population a fait preuve de courage dans l'épreuve et dans la lutte contre l'ennemi. Déjà citée au titre de la guerre 1914-1918.”

CREVECOEUR LE GRAND

CREVECOEUR LE GRAND

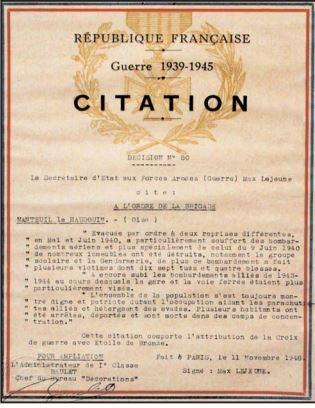

CITATION A L ORDRE DU REGIMENT

“Localité qui a été partiellement détruite en 1940 par de violents bombardements aériens ayant occasionné 13 morts et 32blessés parmi sa population. Pendant l'occupation ennemie, a apporté une aide très efficace à la Résistance et a contribué au sauvetage de 30 parachutistes tombés sur son territoire

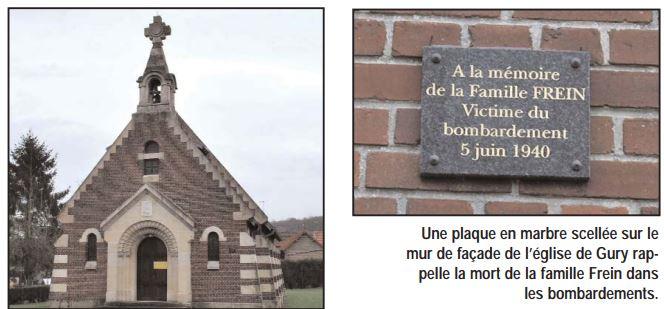

LES BOMBES DE JUIN 40 De par sa situation de carrefour et sa proximité de la ligne Weygand, Crèvecœur-le-Grand (2117 habitants en 1936) subit de nombreuses attaques aériennes durant la Campagne de France. Le centre-ville connut son premier bombardement le 20mai 1940. Une semaine plus tard, le 27 mai, le colonel Charles De Gaulle, commandant la 4e Division Cuirassée, vint recevoir ses ordres au château de Crèvecœur-le Grand où siégeait le quartier général du Groupement “ A ”. Ce dernier quitta la commune le 31 mai. Le 7 juin, tandis que le front français était rompu entre Aumale et Grandvilliers sous la pression allemande, Crèvecœur-le-Grand subissait un nouveau bombardement. La 13e DI, du 10e Corps d'Armée, qui occupait le secteur, dut se replier le lendemain pour laisser place à la 85e DIA du 25e Corps d'Armée. Crèvecœur-le-Grand tomba alors aux mains allemandes. Un recensement de juillet 1940 indique que sur 630 maisons, 127 étaient détruites et 100 endommagées.

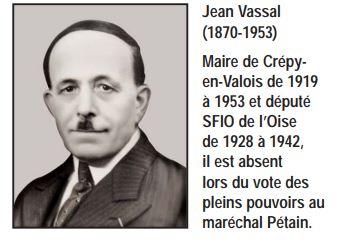

UNE VIE MUNICIPALE BOUSCULEE Le 21 juin 1940, Jammy Schmidt, député maire de Crèvecœur-le-Grand, embarqua sur le paquebot Massilia avec vingt-six autres parlementaires. Réquisitionné par le gouvernement Paul Reynaud, replié à Bordeaux, ce paquebot devait permettre de conduire des hommes politiques en Afrique du Nord pour constituer un nouveau gouvernement en exil et poursuivre l'offensive militaire. Arrivé le 24 juin à Casablanca, consigné dans un hôtel, Jammy Schmidt fut autorisé à rentrer en métropole le 18 juillet suivant, sept jours après le vote des pleins pouvoirs constituants au Maréchal Pétain. Le 5 février 1941, il fut révoqué de ses fonctions de maire pour avoir quitté le territoire métropolitain. Son adjoint Marceau Beaussang le remplaça. Le 5 avril 1941, une délégation spéciale composée de cinq membres succéda au conseil municipal dissout, avec à sa tête Paul Fromentin.

Jammy Schmidt(1872-1949). Fils du fondateur du journal Le Bonhomme Picard, il mena une carrière politique active. Maire de Crèvecœur-le-Grand, il fut conseiller général puis président du conseil général de l'Oise (1931-1940), député radical (1921-1940)et sous-secrétaire d'Etat au budget (1925

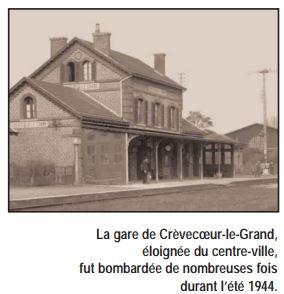

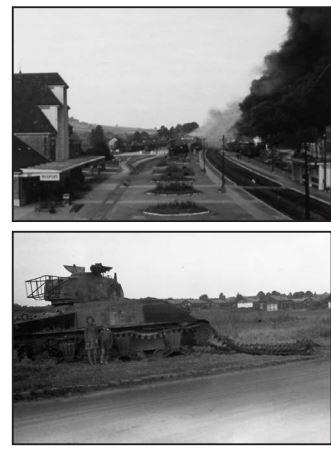

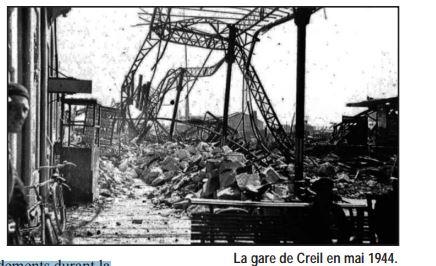

UNE GARE ENTRE MITRAILLAGES ET BOMBARDEMENTS e le 2 décembre 1942, un train fut mitraillé à Crèvecœur-le-Grand provoquant la mort du chef cantonnier, l’aviation alliée fut plus particulièrement active n 1944. Le 21 mai 1944, un agent de la SNCF fut grièvement blessé au cours du mitraillage de la gare. Cette attaque fut suivie le 24 mai 1944 par un bombardement allié. Trois jours plus tard, le 27 mai, un train fut mitraillé entre Crèvecœur-le-Grand et Fontaine-Bonneleau. Puis, le 3 juin, la gare fut de nouveau mitraillée. Elle fut encore la cible de bombardements le 24 juin et d’un nouveau mitraillage le 25 juillet suivant .La ligne Beauvais-Amiens fut sabotée près de Crèvecœur-le-Grand le 11 août et la gare essuya un dernier bombardement e 18 août 1944.En outre, le 13 juin 1944, un Halifax se crashe sur Crèvecœur-le-Grand, tuant ses sept membres d'équipage. La gare de Crèvecœur-le-Grand, éloignée du centre-ville, fut bombardée de nombreuse fois durant l'été 1944

le 2 décembre 1942, un train fut mitraillé à Crèvecœur-le-Grand provoquant la mort du chef cantonnier, l’aviation alliée fut plus particulièrement active n 1944. Le 21 mai 1944, un agent de la SNCF fut grièvement blessé au cours du mitraillage de la gare. Cette attaque fut suivie le 24 mai 1944 par un bombardement allié. Trois jours plus tard, le 27 mai, un train fut mitraillé entre Crèvecœur-le-Grand et Fontaine-Bonneleau. Puis, le 3 juin, la gare fut de nouveau mitraillée. Elle fut encore la cible de bombardements le 24 juin et d’un nouveau mitraillage le 25 juillet suivant .La ligne Beauvais-Amiens fut sabotée près de Crèvecœur-le-Grand le 11 août et la gare essuya un dernier bombardement e 18 août 1944.En outre, le 13 juin 1944, un Halifax se crashe sur Crèvecœur-le-Grand, tuant ses sept membres d'équipage. La gare de Crèvecœur-le-Grand, éloignée du centre-ville, fut bombardée de nombreuse fois durant l'été 1944

SAINT MAXIMIN

SAINT MAXIMIN VERS L OCCUPATION

Avec la déclaration de guerre, Saint Maximin connut le cantonnement du 3e Génie du 4 au 6 juin 1939. Un an plus tard, le ciel se couvrait d'avions de chasse. Le 3 juin 1940, le Messerschmitt 109 E3 du pilote allemand Willi Roth fut abattu par le Bloch 152 du capitaine Bernard Maréchal. L'aviateur put se parachuter mais son avion se crasha entre Creil et le château de Laversine. Le 9 juin 1940, tandis que les ponts sur l'Oise étaient détruits, la population prenait la route de l'exode pour ne revenir dans Saint-Maximin occupé que trois semaines plus tard. Si le conseiller municipal communiste Georges Dehan, fut déchu de son mandat le 7 février 1940, le maire René Daubin conserva sa fonction sous le régime de Vichy. Courant 1941, des groupes de résistants FTP s'organisèrent dans le bassin creillois. Carrier à Saint-Maximin Marceau Boulanger devint l'un des principaux responsables départementaux desFTP puis, en 1944, responsable sur plusieurs départements. L'un de ces groupes FTP vola 50 kg d'explosifs et 200 détonateurs dans les carrières de Saint-Maximin le 13 octobre 1941 STOKAGE DE V1

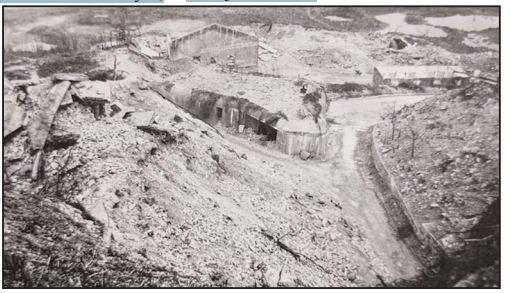

Saint-Maximin devint un site stratégique courant 1943 lorsque l'Etat-major allemand décida d'y établir un lieu de stockage de V1 dans les carrières Ouachée et Jouaud. Situé face aux carrières souterraines de Saint-Leu-d'Esserent, le dépôt avancé (Feldmulag) de Saint-Maximin était désigné par les Allemands sous le nom de code Martha. Il resta inachevé en raison des bombardements alliés de l'été 1944. Le château de Laversine, propriété de la famille Rothschild mise à la disposition du Secours National pour la jeunesse et les malheureux en 1941, fut le siège du commandement allemand en charge de l'assemblage des V1 dans les carrières voisines Avec le Débarquement en Normandie et l’intensification des tirs de V1 sur l'Angleterre, Saint-Maximin devint une cible stratégique pour les Alliés. La défense aérienne allemande (Flak) de Saint Maximin fut particulièrement active et efficace durant les bombardements de masse allié CITATION A L ODRE DE LA NATION Cité ouvrière sinistrée à 95% à la suite de bombardements aériens importants, héroïquement supportés avec sang-froid, par sa population

LES CARRIERES DE TROSSY BOMBARDEES

Le 3 juin, en début d'après-midi, la gare de Saint-Maximin fut bombardée, puis la voie fut mitraillée occasionnant l'incendie d'un wagon utilisé comme magasin d'habillement et la coupure de fils téléphoniques. Puis, dans la nuit du 7 au 8 juillet 1944, le secteur de Saint-Leu - Saint Maximin fut bombardé par 208 bombardiers Lancasters et 13 Moskitos. Quelques semaines plus tard, les bombardements alliés dépassèrent la voie ferrée du Petit Thérain pour toucher les carrières. Le 2 août 1944, 94 bombardiers Lancasters et deux Mosquitos décollèrent du sud-est de l'Angleterre pour accomplir leur mission : bombarder le hameau de Trossy, lieu-dit de Saint-Maximin. Les avions déversèrent 650 tonnes de bombes, détruisant une partie de la voie ferrée Creil-Paris. Le lendemain, 3 août 1944, une mission identique fut ordonnée à 372 Lancasters, et 11Mosquitos

les deux vagues, séparées d'un quart d'heure, déversent 1700 tonnes de bombes sur le secteur de Trossy. Le 4 août 1944, 61 Lancasters bombardèrent de nouveau Trossy. Au cours de ce raid, deux avions alliés furent descendus : le Lancaster PA983 F2-A, du 635 Squadron, qui se crasha au lieu-dit “ Les Longues Raies ” à Saint-Maximin, et le Lancaster ND811 F2-T du 635 Squadron, qui se crasha à Senantes. Si les huit hommes d'équipage du premier avion périrent dans l'explosion, quatre hommes purent se parachuter du second avion grâce à une manœuvre périlleuse du pilote qui, malgré l'incendie de son appareil, parvint à accomplir sa mission de balisage des cibles. Le sous-lieutenant Ian Bazalgette décéda avec deux hommes d'équipage dans l'explosion de son appareil. Il reçut la Victoria Cross à titre posthume pour sa bravoure

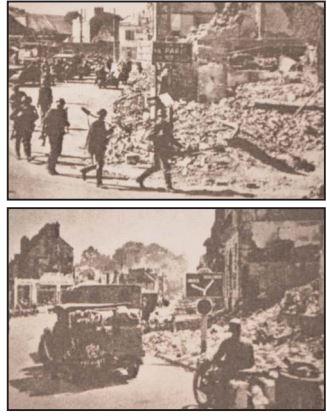

DANS LES RUINES

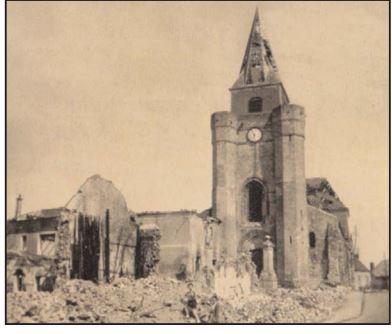

Vide d'habitants, Saint-Maximin fut libéré le 27 août 1944 par les forces américaines qui ne s'attardèrent pas sur ce territoire écrasé par les bombardements. Si quelques écarts comme le château de Laversine ou la ferme des Haies avaient échappé aux destructions, la plupart des rues du village avaient été détruites. Au centreville, l'église, le château Civet et la maison Hamard étaient encore debout. Quatre Saint- Maximois furent tués dans les bombardements : Albert Prédhomme, Esther Louise Renaux, Jean-Baptiste Ruffin et Amélie Torrette. Le château de Laversine fut occupé par les troupes américaines jusqu'en 1945. A la mort de Robert de Rothschild en 1949, le château fut légué à une fondation créée pour donner une éducation aux orphelins de la Shoah (aujourd'hui LP donation Robert et Nelly de Rothschild). Une rue de la ville fut nommée en souvenir de Maurice Dubois, lieutenant FFI évadé d'Allemagne où il était déporté, mort accidentellement au passage à niveau tandis qu'il portait des tracts en moto à Montataire. Des souvenirs liés à la guerre dans l'Oise sont présentés dans une salle de la Maison Saint-Maximin

DANS LES RUINES

Vide d'habitants, Saint-Maximin fut libéré le 27 août 1944 par les forces américaines qui ne s'attardèrent pas sur ce territoire écrasé par les bombardements. Si quelques écarts comme le château de Laversine ou la ferme des Haies avaient échappé aux destructions, la plupart des rues du village avaient été détruites. Au centre ville, l'église, le château Civet et la maison Hamard étaient encore debout. Quatre Saint- Maximois furent tués dans les bombardements : Albert Prédhomme, Esther Louise Renaux, Jean-Baptiste Ruffin et Amélie Torrette. Le château de Laversine fut occupé par les troupes américaines jusqu'en 1945. A la mort de Robert de Rothschild en 1949, le château fut légué à une fondation créée pour donner une éducation aux orphelins de la Shoah (aujourd'hui LP donation Robert et Nelly de Rothschild). Une rue de la ville fut nommée en souvenir de Maurice Dubois, lieutenant FFI évadé d'Allemagne où il était déporté, mort accidentellement au passage à niveau tandis qu'il portait des tracts en moto à Montataire. Des souvenirs liés à la guerre dans l'Oise sont présentés dans une salle de la Maison de la pierre à Saint Maximin

TROISSEREUX

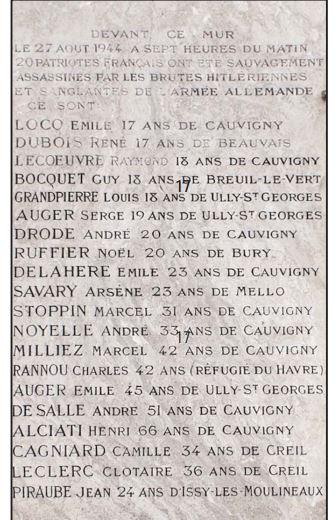

TROIS MAIRES TROIS MORTS Dans la nuit du 20 au 21 mai 1940, le maire de Troissereux, Lucien Berna, fut tué par une sentinelle française tandis qu'il traversait en auto le bois du Parc avec son épouse malade. Le conseiller municipal Théophile Groux fit alors fonction de maire mais décéda le 31 janvier 1942. Le 23 mai suivant, Jules Degroote fut nommé maire par Vichy. Originaire de Cassel(Nord), cet agriculteur avait épousé une habitante de Troissereux, Berthe, qui lui donna une fille, Suzanne (née en 1925). Lui aussi connut un funeste destin. Le 19 décembre 1943, la mairie fut attaquée sans doute par la Résistance en quête de faux papiers ou de bons d'alimentation. De même, le 16 juin 1944, la voie ferrée fut coupée probablement par une action de résistants. Pour autant, ces événements ne peuvent être mis en relation avec les massacres de la mi-août 1944 dont l'origine et , les circonstances exactes n’ont pas encore été élucidées aujourd’hui. Selon certaines sources, ces représailles seraient la conséquence de la découverte dans la commune de quatre prisonniers polonais évadés. Rien ne permet cependant d'étayer cette version contrariée par une chronologie des faits complexe et des témoignages contradictoires.. LES MASSACRES DU 16 ET 18 AOUT

Dans son édition du 6 septembre 1944, le journal L'Oise Libérée rapporta l'élément déclencheur de la tragédie du 16 août

1944 : “C'est vers 2h30 qu'une attaque fut menée, aux dires des tortionnaires, contre les sentinelles gardant le château Saint Maurice. Un sous-officier avait été, paraît-il, légèrement blessé à la main par un coup de feu et, par ailleurs, une patrouille avait essuyé des coups de feu tirés de la ferme de M. Degroote, maire”. Bien qu'impossibles à vérifier, ces faits furent suivis d'un enchaînement tragique. 8 août 1944 Vers 3 heures du matin, les soldats allemands, qui occupaient le château, pris de boisson pour certains, et craignant une attaque “ terroriste ”, se rendirent à la ferme et enfoncèrent la porte. Ils abattirent le chien puis tuèrent le fermier, Jules Degroote (58 ans). Son épouse Berthe (59ans) et leur fille Suzanne (19 ans), descendues de leur chambre en chemise de nuit, furent abattues peu après. Puis vint le tour de l'ouvrier agricole René Savary (40 ans) et d'Alfred Lenoble (19 ans), pupille de l'assistance, tous deux accourus à l'appel de Mme Degroote. Entre 5 et 6 heures du matin, les Allemands cernèrent le village. Trois hommes se rendant à leur travail furent arrêtés, brutalisés et tués d'une rafale de mitraillette. Il s'agit du charcutier Adrien Sonnet (63 ans), de Marcel Pointud (22ans) et de Gustave Hénaux (53 ans). Puis, tous les habitants de la commune, hommes, femmes et enfants, furent sortis de leur domicile et réunis dans la cour du château. Il était 7 heures du matin. Les hommes furent ensuite rassemblés dans la cour de la ferme Degroote. Les identités furent relevées. Tous les âges, toutes les professions étaient représentées : les ouvriers, les commerçants, l'instituteur, le curé... mais aussi des réfractaires au STO. Un seul Français était libre et observait en fumant une cigarette : Julien Delos. Vers 10 heures, les hommes furent séparés en deux groupes : d'un côté, les hommes de plus de 55 ans et les cultivateurs ; les autres furent alignés le long d'un mur, poings liés derrière le dos Des fusils mitrailleurs furent mis en position devant eux. Vers midi, cinq hommes furent désignés pour charger dans un camion les corps des trois habitants abattus dans les rues et les victimes de la ferme Degroote. L'un d'entre eux, Marcel Lenglet, dont les liens étaient mal serrés, parvint à se détacher à fuir. Peut-être en guise d'exemple, vers 13 heures 30, les Allemands abattirent les quatre hommes dans la cour de la ferme. Il s'agit de Pierre Hébert (20 ans),de Robert Degroote (22 ans), de Gabriel Douchet (35 ans) et du débitant Charles Régnier. Les deux camions sortirent de la cour emportant les victimes et les otages. Vers 14 heures, le docteur Joseph Hébert (63 ans), resté sur place, s'éleva contre l'assassinat de son fils. Il fut exécuté à son tour. Son corps, jeté dans la grange qui fut incendiée, ne fut identifié que le 1er septembre grâce aux boutons de sa veste de chasse et ses leggins. Les Allemands emportèrent les chevaux et les vaches puis brûlèrent les bâtiments de la ferme et la récolte de l'année (blé, orge, avoine). Selon une version des faits, averti de la situation, le Feldkommandant de Beauvais vint sur place et parvint à raisonner les soldats présents. 75 hommes de Troissereux considérés comme otages furent conduits à la caserne Watrin de Beauvais. Seize d'entre eux furent remis en liberté dès le lendemain. Les autres (dont Maurice Mantelet et Maurice Groux), employés à boucher les trous des bombes sur les pistes de l'aéroport, ne furent libérés que le 19 août, sauvés d'une déportation probable par l'avancée des Alliés. Toujours le 16 août, au hameau de Houssoy -le-Farcy, les Allemands abattirent quatre prisonniers polonais évadés : Stanislas Racoczy, Ladislaw Stefanowskiw, Ladislaw Sulochaw et Jean Terebeniec. Leurs corps furent transportés à la caserne Agel et enterrés sur place, Dernier acte : le 18 août. Ce jour-là, vers 18 heures, des soldats allemands se baignaient nus près de la scierie du moulin de Troissereux. Le gérant, le menuisier Louis Astruc, leur adressa une remarque sur leur manque de tenue devant des enfants. Il fut abattu d'une balle dans la tête. Un ouvrier, Anicet de Saint-Riquier, venu s'informer sur la reprise du travail, fut tué d'une balle dans la nuque

DE JUSTICE A LA MEMOIRE la justice à la mémoire Début septembre, sur les déclarations d'un détenu de la prison Agel qui avait remarqué des allées et venues anormales dans un coin de la caserne, des recherches furent menées. Les fouilles réalisées là où la terre avait été fraîchement remuée permirent de mettre au jour les corps dénudés des treize massacrés de Troissereux avec, près d'eux, des paquets de vêtements et de chaussures. D'autres cadavres inconnus furent exhumés de cette fosse. Ramenés à Troissereux le 3 septembre, les treize habitants massacrés furent inhumés deux jours plus tard. Traduit en justice, Julien Delos fut condamné à mort le 2 décembre 1944 et exécuté le 27 décembre suivant. A la demande de la population, il fut fusillé dans la cour de la ferme Degroote. L'affaire ne s'arrêta pas là. Les témoins identifièrent deux unités d'instruction de l'infanterie d'aviation dépendant de la Luftwaffe et revenant du front Normandie. Le numéro L62011-F désigne Stab II Luftgau-Feld-Regiment Belgien/ Nordfrankreich (mot.) 22 dont la mission concernait les activités administratives d'une zone aérienne (la défense aérienne, les transmissions, le recrutement et le personnel de réserve). Dans ses rangs, un sous-officier dénommé Whilhem Schmitz fut identifié comme l'assassin du maire de Troissereux et du docteur Hébert. Les deux interprètes furent aussi identifiés : le caporal Berron (ancien professeur d'allemand en France avant-guerre) et Théodore Vogth (d'origine alsacienne) qui avait trié les hommes de Troissereux. CITATION Par son active résistance et sa belle tenue, la commune s'est particulièrement attiré la haine de l'ennemi. Le 16 août 1944 sur une dénonciation calomnieuse,15 hommes dont le maire de la localité et deux femmes sont sauvagement assassinés ou fusillés par les Allemands qui brûlèrent en outre par représailles la ferme du maire. L'avance des troupes alliées a permis la libération à Beauvais de tous les hommes du pays qui étaient emmenés en Allemagne. A payé un large tribut et a droit à la reconnaissance du pays.”

TILLE

UNE MENACE DU CIEL Epargné par les bombardements durant la Première Guerre mondiale, le village de Tillé eut à souffrir de sa proximité de l'aérodrome et de la ville de Beauvais. Terrain de manœuvre utilisé entre 1916 et 1918 par l'aviation militaire, l'aérodrome de Beauvais-Tillé servit de terrain de secours à partir de 1922 pour l'aéronautique marchande sur la ligne Le Bourget-Londres. Occupé du 27 août 1939 au 20 mai 1940 par des groupes d'aviation militaire français, il subit des bombardements par la Luftwaffe qui détruisirent plusieurs maisons d'une rue de la commune et firent plusieurs victimes. Le 7 juin, la Zone d'Opération Aérienne du Nord reçut l'ordre de détruire les installations pour ne pas les laisser aux mains allemandes. Dans les premières semaines de l'occupation, l'aviation allemande utilisa les pistes de l'aérodrome notamment le Gruppe I, KG76, constitué de Dornier Do17z, qui combattit durant la bataille d'Angleterre. Par la suite, un quartier de la commune de Tillé fut détruit par les Allemands pour permettre l'extension de l'aérodrome. Deux pistes bétonnées de 1660m furent alors établies sur les remblais des immeubles détruits de Beauvais. Utilisé par la suite comme terrain de délestage, de secours ou de ravitaillement entre Normandie et Pas-de-Calais, l'aérodrome fut équipé en 1942 d'une Défense Contre Avion (la Flak). Bientôt, pour faire face aux survols quotidiens alliés, des avions de chasse y furent basés. En 1943, l'escadrille d'élite JG26 s'y installa ainsi que la KG51 Edelweiss, dotée de chasseurs bombardiers bimoteurs Me 410a. Répertorié par la Luftwaffe sous le n° de code 501 (de septembre 1940 à juin 1942) puis sous le n°252 (de juillet 1942 à juin 1944), le “ Flugplatz Beauvais-Tillé ” fut doté d'importantes infrastructures (44 abris pour avions, un réseau de chemins de roulements relié au terrain annexe de Nivillers…) et d'une puissante Flak (4 batteries de 4 à 6 canons de 88 mm et 14 sections de 2 à 6 canons de 20 à 37 mm). ENJEU STRATEGIQUE , la base aérienne de Tillé devint la cible de bombardements alliés à partir de septembre 1943. Les hameaux de Morlaine et de Tilloy subirent alors d'importantes destructions. En juin 1944, avec le Débarquement, les bombardements s'intensifièrent encore. La Luftwaffe dut aménager des pistes en herbe dans la campagne environnante pour pallier au manque de pistes. Au matin du 18 juin, 16 FW190 de la JG26 furent abattus par 12 Mustang du Squadron polonais 315 de la RAF qui ne subit qu'une seule perte. Si la Luftwaffe quitta définitivement l'aérodrome le 22 août 1944, une semaine avant la libération de Beauvais, il faut noter le passage, le 28 juin précédent de l'escadrille KG3 “Lützow”, de l'Oberst Lehwedd Litzmann, dont les Heinkel 111 H22S lançaient des V1 en vol. A la Luftwaffe succéda l'aviation américaine avec l'installation le 24 septembre 1944 du 1er PF squadron US puis, le 29 septembre du 322 Bombing Group. L'escadre de B26 Marauder quitta l'aérodrome “A61”, selon sa nouvelle dénomination, le 31 mars 1945. Des planeurs d'assaut et des B24 Liberator y furent stockés.août 1944, une semaine avant la libération de Beauvais, il faut noter le passage, le 28 juin précédent de eptembre 1944 du 1er PF squadron US puis, le 29 septembre du 322 Bombing Group. L'escadre de B26 Marauder quitta l'aérodrome “A61”, selon sa nouvelle dénomination, le 31 mrs 1945. Des planeurs d'assaut et des B24 Liberator y furent stockés.août 1944, une semaine avant la libération de Beauvais, il faut noter le passage, le 28 juin précédent de l'escadrille 22 Bombinquadron US puis, le 29 septembre du 3g Group. L'escadre de B26 Marauder quitta l'aérodrome “A61”, selon sa nouvelle dénomination, le 31 mars 1945. Des planeurs d'assaut et des B24 Liberator y furent stockés.août 1944, une semaine avant la libération de Beauvais, il faut noter le passage, le 28 juin précédent w”, de A la Luftwaffe succéda l'aviation américaine avec l'installation le 24 septembre 1944 du 1er PF squadron US puis, lel'O 29 septembre du 322 Bombing Group. L'escadre de B26 Marauder quitta l'aérodrome “A61”, selon sa nouvelle dénomination, le 31 mars 1945. Des planeurs d'assaut et des B24 Liberator y furent stockés ;.août 1944, une semaine avant la libération de Beauvais, il faut noter le passage, le 28 juin précédent de l'escadrille KG3 “Lützow”, de l'Oberst LehweddLitzmann, dont les Heinkel 111 H22S lançaient des V1 en vol. A la Luftwaffe succéda l'aviation américaine avec l'installation le 24 septembre 1944 du 1er PF squadron US puis, le 29 septembre du 322 Bombing Group. L'escadre de B26 Marauder quitta l'aérodrome “A61”, selon sa nouvelle dénomination, le 31 mars 1945. Des planeurs d'assaut et des B24 Liberator y furent stockés.août 1944, une semaine avant la libération de Beauvais, il faut noter le passage, le 28 juin précédent de l'escadrille KG3 “Lützow”, de l'Oberst LehweddLitzmann, dont les Heinkel 111 H22S lançaient des V1 en vol. A la Luftwaffe succéda l'aviation américaine avec l'installation le 24 septembre 1944 du 1er PF squadron US puis, le 29 septembre du 322 Bombing Group. L'escadre de B26 Marauder quitta l'aérodrome “A61”, selon sa nouvelle dénomination,

31 mars 1945. Des planeurs d'assaut et des B24 Liberator y furent stockés.

Août 1944, une semaine avant la libération de Beauvais, il faut noter le passage, le 28 juin précédent de l'escadrille KG3 “Lützow”, de l'Oberst LehweddLitzmann, dont les Heinkel 111 H22S lançaient des V1 en vol. A la Luftwaffe succéda l'aviation américaine avec l'installation le 24 septembre 1944 du 1er PF squadron US puis, le 29 septembre du 322 Bombing Group. L'escadre de B26 Marauder quitta l'aérodrome “A61”, selon sa nouvelle dénomination, le 31 mars 1945. Des planeurs d'assaut et des B24 Liberator y furent stockés.

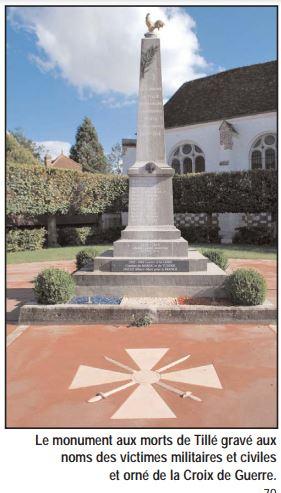

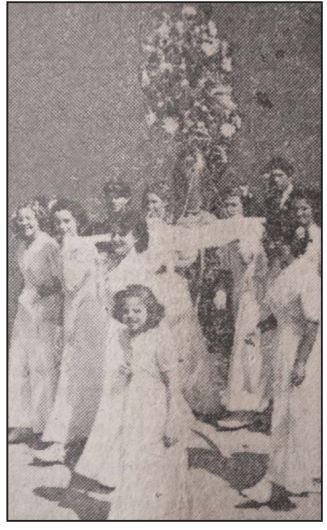

LA RECONNAISSANCE DE LA NATION La cérémonie de remise de la Croix de Guerre se déroula le 11 novembre 1949, en début d'après-midi, en présence d'une nombreuse assistance. Après l'accueil des invités à la mairie et le dépôt de gerbes de fleurs au monument aux morts, l'appel des morts fut fait par le maire, M. Dumont. Suivirent une minute de silence et le chant “ Ceux qui pieusement sont morts pour la patrie” entonné par les enfants des écoles. La cérémonie se poursuivit dans la salle des fêtes par un discours du maire rappelant les heures sombres de sa commune et les difficultés du présent : “ Il était pourtant aimable et accueillant, notre village. Le reverrons-nous tel qu'il était, nous demandons-nous, dans notre ferveur impatiente, nous, les vieux du pays ? ”. En l'absence du préfet Cuttoli, le secrétaire général de la préfecture Georges Fleury prit la parole puis, après avoir écouté plusieurs chants et le poème “A Tillé martyr”, de M. Villeroy, épingla la Croix de Guerre sur un coussin porté par une jeune fille et un jeune garçon. La cérémonie de remise de la Croix de Guerre se déroula le 11 novembre 1949, en début d'après-midi, en présence d'une nombreuse assistance. Après l'accueil des invités à la mairie et le dépôt de gerbes de fleurs au monument aux morts, l'appel des morts fut

LA RECONNAISSANCE DE LA NATION La cérémonie de remise de la Croix de Guerre se déroula le 11 novembre 1949, en début d'après-midi, en présence d'une nombreuse assistance. Après l'accueil des invités à la mairie et le dépôt de gerbes de fleurs au monument aux morts, l'appel des morts fut fait par le maire, M. Dumont. Suivirent une minute de silence et le chant “ Ceux qui pieusement sont morts pour la patrie” entonné par les enfants des écoles. La cérémonie se poursuivit dans la salle des fêtes par un discours du maire rappelant les heures sombres de sa commune et les difficultés du présent : “ Il était pourtant aimable et accueillant, notre village. Le reverrons-nous tel qu'il était, nous demandons-nous, dans notre ferveur impatiente, nous, les vieux du pays ? ”. En l'absence du préfet Cuttoli, le secrétaire général de la préfecture Georges Fleury prit la parole puis, après avoir écouté plusieurs chants et le poème “A Tillé martyr”, de M. Villeroy, épingla la Croix de Guerre sur un coussin porté par une jeune fille et un jeune garçon. La cérémonie de remise de la Croix de Guerre se déroula le 11 novembre 1949, en début d'après-midi, en présence d'une nombreuse assistance. Après l'accueil des invités à la mairie et le dépôt de gerbes de fleurs au monument aux morts, l'appel des morts fut  fait par le maire, M. Dumont. Suivirent une minute de silence et le chant “ Ceux qui pieusement sont morts pour la patrie” entonné par les enfants des écoles. La cérémonie se poursuivit dans la salle des fêtes par un discours du maire rappelant les heures sombres de sa commune et les difficultés du présent : “ Il était pourtant aimable et accueillant, notre village. Le reverrons-nous tel qu'il était, nous demandons-nous, dans notre ferveur impatiente, nous, les vieux du pays ? ”. En l'absence du préfet Cuttoli, le secrétaire général de la préfecture Georges Fleury prit la parole puis, après avoir écouté plusieurs chants et le poème “A Tillé martyr”, de M. Villeroy, épingla la Croix de Guerre sur un coussin porté par une jeune fille et un jeune garçon .La cérémonie de remise de la Croix de Guerre se déroula le 11 novembre 1949, en début d'après-midi, en présence d'une nombreuse assistance. Après l'accueil des invités à la mairie et le dépôt de gerbes de fleurs au monument aux morts, l'appel des morts fut fait par le maire, M. Dumont. Suivirent une minute de silence et le chant “ Ceux qui pieusement sont morts pour la patrie” entonné par les enfants des écoles. La cérémonie se poursuivit dans la salle des fêtes par un discours du maire rappelant les heures sombres de sa commune et les difficultés du présent : “ Il était pourtant aimable et accueillant, notre village. Le reverrons-nous tel qu'il était, nous demandons-nous, dans notre ferveur impatiente, nous, les vieux du pays ? ”. En l'absence du préfet Cuttoli, le secrétaire général de la préfecture Georges Fleury prit la parole puis, après avoir écouté plusieurs chants et le poème “A Tillé martyr”, de M. Villeroy, épingla la Croix de Guerre sur un coussin porté par une jeune fille et un jeune garçon. CITATION Citation à l'ordre du Régiment ? Centre stratégique important, a subi stoï-quement de violents bombardements qui provoquèrent 12 morts et 15 blessés. La destruction de 148 immeubles sur 197 donne une idée de la violence de ces bombardements. Ses habitants, animés du plus ardent patriotisme et du plus grand mépris du danger, ont opposé une belle résistance sous toutes ses formes et tous les instants à l'ennemi. Village meurtri entre tous, a bien mérité de la patrie

fait par le maire, M. Dumont. Suivirent une minute de silence et le chant “ Ceux qui pieusement sont morts pour la patrie” entonné par les enfants des écoles. La cérémonie se poursuivit dans la salle des fêtes par un discours du maire rappelant les heures sombres de sa commune et les difficultés du présent : “ Il était pourtant aimable et accueillant, notre village. Le reverrons-nous tel qu'il était, nous demandons-nous, dans notre ferveur impatiente, nous, les vieux du pays ? ”. En l'absence du préfet Cuttoli, le secrétaire général de la préfecture Georges Fleury prit la parole puis, après avoir écouté plusieurs chants et le poème “A Tillé martyr”, de M. Villeroy, épingla la Croix de Guerre sur un coussin porté par une jeune fille et un jeune garçon .La cérémonie de remise de la Croix de Guerre se déroula le 11 novembre 1949, en début d'après-midi, en présence d'une nombreuse assistance. Après l'accueil des invités à la mairie et le dépôt de gerbes de fleurs au monument aux morts, l'appel des morts fut fait par le maire, M. Dumont. Suivirent une minute de silence et le chant “ Ceux qui pieusement sont morts pour la patrie” entonné par les enfants des écoles. La cérémonie se poursuivit dans la salle des fêtes par un discours du maire rappelant les heures sombres de sa commune et les difficultés du présent : “ Il était pourtant aimable et accueillant, notre village. Le reverrons-nous tel qu'il était, nous demandons-nous, dans notre ferveur impatiente, nous, les vieux du pays ? ”. En l'absence du préfet Cuttoli, le secrétaire général de la préfecture Georges Fleury prit la parole puis, après avoir écouté plusieurs chants et le poème “A Tillé martyr”, de M. Villeroy, épingla la Croix de Guerre sur un coussin porté par une jeune fille et un jeune garçon. CITATION Citation à l'ordre du Régiment ? Centre stratégique important, a subi stoï-quement de violents bombardements qui provoquèrent 12 morts et 15 blessés. La destruction de 148 immeubles sur 197 donne une idée de la violence de ces bombardements. Ses habitants, animés du plus ardent patriotisme et du plus grand mépris du danger, ont opposé une belle résistance sous toutes ses formes et tous les instants à l'ennemi. Village meurtri entre tous, a bien mérité de la patrie

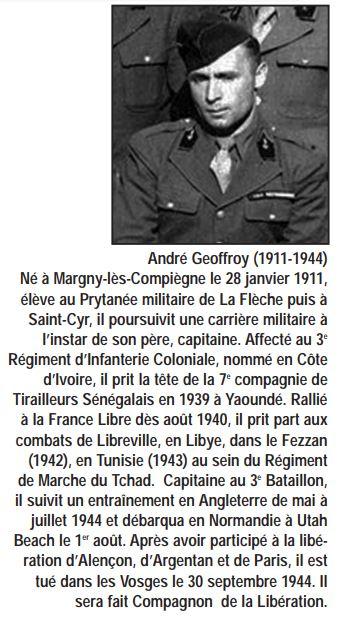

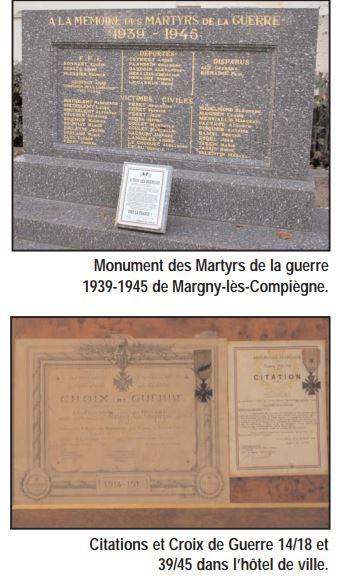

MARGNY LES COMPIEGNE

PRES DE CORBEAU LIEU Aérodrome civil établi sur les hauts de Margny avant la Grande Guerre, le terrain d'aviation de Corbeaulieu fut le lieu de passage d'escadrilles françaises durant la Drôle de Guerre. La Compagnie de l'Air 49/104, placée sous le commandement du lieutenant Dewailly, y fut déployée du 4 janvier au 8 juin 1940. Les Groupes Aériens d'Observation 502 et 547, volant sur des Potez 63-11, occupèrent le terrain les 16 et 17 mai 1940. Le 1er juin, cinq canons de 25mm de la batterie 1016/403 des Forces Terrestres Antiaériennes défendirent le site qui fut abandonné une semaine plus tard. C'est sur ce terrain qu'Hitler atterrit le 20 juin 1941 en vue de préparer l'armistice dans la célèbre clairière de Compiègne. En novembre 1940, l'Etat-major du Ier Fliegerkorps y stationna une escadrille de liaison. Le terrain de Croutoy lui fut préféré en raison des turbulences au passage de l'Oise. Etendu sur environ 100 ha et doté de voies de circulation et de dispersion, le “ Flugplatz Compiègne” fut référencé par la Luftwaffe sous le numéro 547 de janvier à juin 1942, puis sous le numéro 251 de juillet 1942 à juin 1944.Le 8 août 1944, à 13h40, trois vagues de six bombardiers alliés bombardèrent le pied du plateau dominant Margny-lès-Compiègne, à proximité des hangars du terrain d'aviation sans faire de victimes. A la Libération, les Américains référencèrent le terrain ALG Y-35 et construisirent deux pistes en grilles longues de 910m et larges de 43m, liées entre elles par une voie de circulation. Ces pistes furent démontées et enherbées en 1947

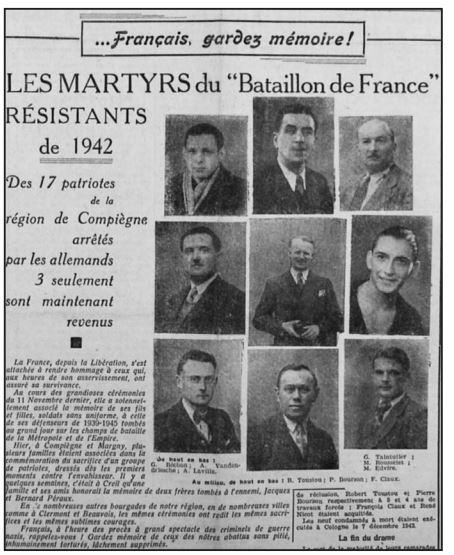

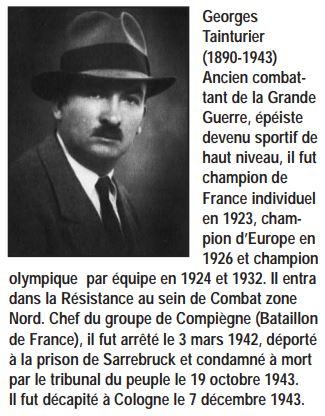

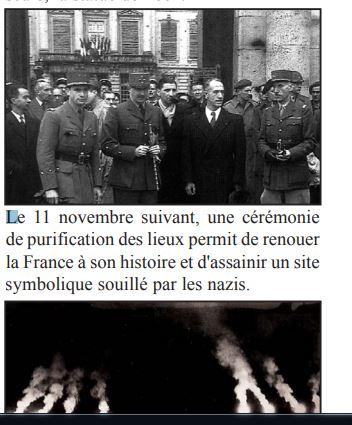

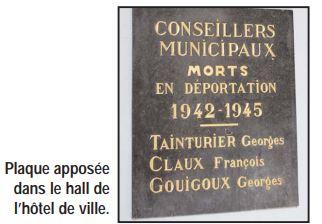

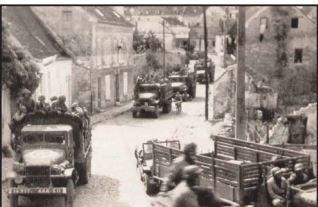

UNE RESISTANCE ACTIVE Avec le Régime de Vichy, un nouveau conseil municipal fut nommé, le radical socialiste Maurice Lambert conservant son poste de maire. Si le communiste André Ameuil fut arrêté le 16 juillet 1941 puis libéré, le conseiller municipal Maurice Simbozelle fut démis de ses fonctions en août suivant pour avoir critiqué le gouvernement. La Résistance fut active très tôt. Début 1941, un groupe se forma sur Compiègne et Margny-lès-Compiègne. Rattachés au réseau Hector du mouvement Combat, les membres du “Bataillon de France” constituèrent des dépôts d'armes, diffusèrent des tracts, recherchèrent des renseignements sur les troupes d'occupation et sabotèrent les liaisons de communication. Dénoncé par le traître Jacques Desoubrie, le groupe fut arrêté les 3 et 4 mars puis le 17 avril 1942, interrogé puis interné à Fresnes. Si Georges Fouquoire fut relâché pour raison de santé, les autres membres furent transférés en Allemagne le 17 septembre 1943et jugés en octobre suivant par le tribunal du peuple. Georges Bechon et Alfred Vervin décédèrent avant le procès. Gualbert Flandrin, Alexandre Gandoin, Gabriel Clara, Michel Edvire, Christian Héraude, Abel Laville, Robert Héraude, Auguste Vandendriesche et Georges Tainturier furent décapités à la hache le 7 décembre 1943. Pierre Bourson, Robert Toustou et François Claux décédèrent en déportation. Maurice Rousselet et René Nicot survécurent. Malgré la répression allemande, les actions de la Résistance se poursuivirent. Ainsi, le 1er mai 1942, trois jeunes de l'Organisation Spéciale (Etienne Drujon, Roger Visse et Robert Georgelin) incendièrent un hangar à avions sur l'aérodrome. La Feldgendarmerie procéda à des arrestations à Compiègne et Margny-lès-Compiègne les 15 et 17 juillet 1943. Elle procéda par la suite à l'arrestation de Marcel Guérin le 3 mai 1944 et d'Eugène Fournival le 13 juin 1944. La Résistance poursuivit ses actions avec, le 21 juillet 1944, le sabotage du groupe électrogène de l'usine Thomas-Essertier de Margny. LES BOMBARDEMENTS La ville connut onze bombardements notamment en mai 1940 et durant l'été 1944. Les principales cibles de l'aviation furent, à Compiègne, le pont de Soissons, le pont de l'Oise, la gare et la voie ferrée. Certains bombardements touchèrent aussi Margny-lès-Compiègne, ville cheminote. Si ceux du 21 juin et du 9 août 1944 ne firent pas de victimes, ceux des 16 et 17 août 1944 tuèrent onze Margnotins. Le 31 août, veille de la libération de la ville par les Américains, des convois allemands circulant sur l'axe principal furent mitraillés. A l'issue de la guerre, le nombre d'habitants tués lors des bombardements fut estimé à trente. Outre les seize soldats morts au champ d'honneur, dix autres hommes sont décédés en déportation. Au total, cinquante-six Margnotins sont morts durant le conflit. La Croix de Guerre avec étoile d'argent fut remise à la ville de Margny-lès-Compiègne le 8 mai 1949 dans le parc de la mairie par le sous-préfet de Compiègne, M. Patoux, en présence du sénateur Bouquerel, du député Legendre, du conseiller général Gand et du maire Gracin CITATIO N

UNE RESISTANCE ACTIVE Avec le Régime de Vichy, un nouveau conseil municipal fut nommé, le radical socialiste Maurice Lambert conservant son poste de maire. Si le communiste André Ameuil fut arrêté le 16 juillet 1941 puis libéré, le conseiller municipal Maurice Simbozelle fut démis de ses fonctions en août suivant pour avoir critiqué le gouvernement. La Résistance fut active très tôt. Début 1941, un groupe se forma sur Compiègne et Margny-lès-Compiègne. Rattachés au réseau Hector du mouvement Combat, les membres du “Bataillon de France” constituèrent des dépôts d'armes, diffusèrent des tracts, recherchèrent des renseignements sur les troupes d'occupation et sabotèrent les liaisons de communication. Dénoncé par le traître Jacques Desoubrie, le groupe fut arrêté les 3 et 4 mars puis le 17 avril 1942, interrogé puis interné à Fresnes. Si Georges Fouquoire fut relâché pour raison de santé, les autres membres furent transférés en Allemagne le 17 septembre 1943et jugés en octobre suivant par le tribunal du peuple. Georges Bechon et Alfred Vervin décédèrent avant le procès. Gualbert Flandrin, Alexandre Gandoin, Gabriel Clara, Michel Edvire, Christian Héraude, Abel Laville, Robert Héraude, Auguste Vandendriesche et Georges Tainturier furent décapités à la hache le 7 décembre 1943. Pierre Bourson, Robert Toustou et François Claux décédèrent en déportation. Maurice Rousselet et René Nicot survécurent. Malgré la répression allemande, les actions de la Résistance se poursuivirent. Ainsi, le 1er mai 1942, trois jeunes de l'Organisation Spéciale (Etienne Drujon, Roger Visse et Robert Georgelin) incendièrent un hangar à avions sur l'aérodrome. La Feldgendarmerie procéda à des arrestations à Compiègne et Margny-lès-Compiègne les 15 et 17 juillet 1943. Elle procéda par la suite à l'arrestation de Marcel Guérin le 3 mai 1944 et d'Eugène Fournival le 13 juin 1944. La Résistance poursuivit ses actions avec, le 21 juillet 1944, le sabotage du groupe électrogène de l'usine Thomas-Essertier de Margny. LES BOMBARDEMENTS La ville connut onze bombardements notamment en mai 1940 et durant l'été 1944. Les principales cibles de l'aviation furent, à Compiègne, le pont de Soissons, le pont de l'Oise, la gare et la voie ferrée. Certains bombardements touchèrent aussi Margny-lès-Compiègne, ville cheminote. Si ceux du 21 juin et du 9 août 1944 ne firent pas de victimes, ceux des 16 et 17 août 1944 tuèrent onze Margnotins. Le 31 août, veille de la libération de la ville par les Américains, des convois allemands circulant sur l'axe principal furent mitraillés. A l'issue de la guerre, le nombre d'habitants tués lors des bombardements fut estimé à trente. Outre les seize soldats morts au champ d'honneur, dix autres hommes sont décédés en déportation. Au total, cinquante-six Margnotins sont morts durant le conflit. La Croix de Guerre avec étoile d'argent fut remise à la ville de Margny-lès-Compiègne le 8 mai 1949 dans le parc de la mairie par le sous-préfet de Compiègne, M. Patoux, en présence du sénateur Bouquerel, du député Legendre, du conseiller général Gand et du maire Gracin CITATIO N  . Citation à l'ordre de la Division “ Bombardée par avions à 11 reprises, a fait preuve, malgré ses deuils et ses ruines, d'une inébranlable confiance dans les destinées du pays. A lutté contre l'occupant de toutes ses forces et de toute sa volonté, a participé malgré les menaces de représailles, à l'évasion et à l'accueil de nombreux déportés du camp de Royallieu. A perdu 56 de ses habitants : 16 au champ d'honneur, 30 par bombardements, 10 en déportation. Déjà citée au titre de la Guerre 1914- 1918.”

. Citation à l'ordre de la Division “ Bombardée par avions à 11 reprises, a fait preuve, malgré ses deuils et ses ruines, d'une inébranlable confiance dans les destinées du pays. A lutté contre l'occupant de toutes ses forces et de toute sa volonté, a participé malgré les menaces de représailles, à l'évasion et à l'accueil de nombreux déportés du camp de Royallieu. A perdu 56 de ses habitants : 16 au champ d'honneur, 30 par bombardements, 10 en déportation. Déjà citée au titre de la Guerre 1914- 1918.”

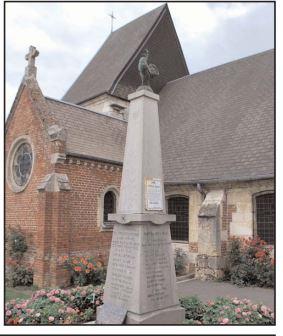

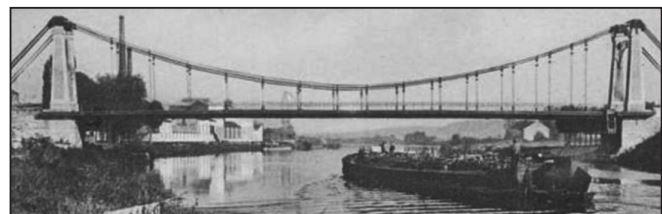

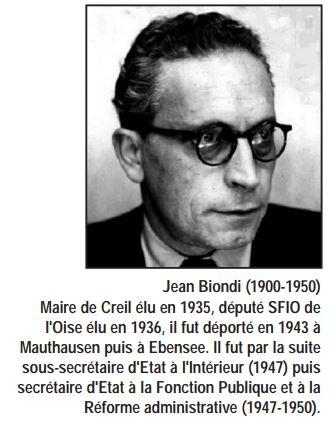

VERNEUIL EN HALATTE

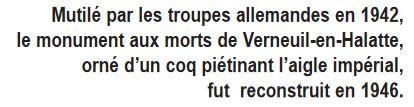

UNE BASE AERIENNE Début juin 1940, l'invasion du département de l'Oise jeta les habitants de Verneuil (aujourd'hui Verneuil-en-Halatte) sur les routes de l'exode. Envahi par Fleurines, le village passa aux mains des Allemands qui réquisitionnèrent la mairie, l'école ainsi que quinze hectares du parc du château pour former, avec d'autres terrains situés à Creil, Apremont et Aumont, un vaste ensemble de 350 hectares (carte de la zone interdite en décembre 1941). Le petit aérodrome de la commune, établie durant la Première Guerre mondiale, fut ainsi aménagé par l'organisation Todt pour former un terrain d'aviation militaire pourvu, dès l'été 1940, de deux pistes bétonnées longues de 1700 mètres et larges de 49. Cette base allemande fut utilisée lors de la Bataille d'Angleterre. Devenu quartier général allemand, le château (XIXe siècle) fut peint en noir. Une salle de divertissement fut construite à proximité pour les loisirs des aviateurs tandis que des bunkers étaient maçonnés sur les hauteurs. L'aviation alliée bombarda à de nombreuses reprises la base aérienne allemande de Verneuil. L'armée allemande mina la base lors de son repli, en août 1944. L'aviation américaine occupa les lieux jusqu'en 1946. Le site devint par la suite la Base Aérienne 110. Citation à l'ordre du Régiment “ Commune essentiellement agricole, qui a souffert de nombreux bombardements en raison de la proximité du terrain d'aviation occupé par les Allemands. Malgré les dangers constants, les habLitants de cette petite commune sont demeurés courageusement à leur poste, freinant ainsi les réquisitions, et, de ce fait, l'extension plus rapide du terrain d'aviation. Treize habitants tués, dix-sept blessés au cours des opérations de guerre.” Une base aérienne Mutilé par les troupes allemandes en 1942, le monument aux morts de Verneuil-en-Halatte, orné d’un coq piétinant l’aigle impérial, fut reconstruit en 1946 LE MERITE ET LES SOUFFRANCES La remise de la Croix de Guerre eut lieu dans l'après-midi du dimanche 18 février 1951. Le rendez-vous avait été donné sur la place de l'église où les personnalités invitées se retrouvèrent après le banquet servi dans l'école des garçons. M. Marchois, maire de Verneuil, était entouré du préfet de l'Oise M. Cuttoli, du sous-préfet de Senlis M. Deliau, du conseiller général M. Firmin, de plusieurs maires de communes voisines, de nombreux invités de la société civile. Le préfet prit la parole : “(…) Verneuil, comme tant d'autres, n'a pas été épargnée. Elle a souffert des conséquences de la guerre et de l'invasion. La citation qu'on lui a décernée exprime bien le mérite et les souffrances de cette commune. Elle relate les pertes en vies humaines et les destructions matérielles, la dignité et l'esprit de résistance de la population. Je voudrais que nous élevions nos pensées vers tous ceux qui pendant cette sombre période, ont lutté, ont souffert, et sont morts pour la France. Et je voudrais aussi que les Forces de Paix, qui sont nombreuses dans le monde, l'emportent sur les puissances ténébreuses qui désirent la guerre, afin que nous ne voyions plus les cataclysmes qui ont ensanglanté notre douce Patrie ”. Après avoir lu la citation, le préfet épingla la Croix de Guerre sur un coussin brodé aux couleurs nationales tandis que l'harmonie des établissements Francolor exécutait la Marseillaise. Peu après, le cortège se rendit devant le monument aux morts où le maire et le préfet déposèrent un coussin fleuri. A l'issue de la cérémonie, la passerelle “Jean Biondi”, construite par la Société des Téléfériques Français et reliant Verneuil à Villers-Saint-Paul fut inaugurée, le mérite et les souffrances de la commune La remise de la Croix de Guerre eut lieu dans l'après-midi du dimanche 18 février 1951. Le rendez-vous avait été donné sur la place de l'église où les personnalités invitées se retrouvèrent après le banquet servi dans l'école des garçons. M. Marchois, maire de Verneuil, était entouré du préfet de l'Oise M. Cuttoli, du sous-préfet de Senlis M. Deliau, du conseiller général M. Firmin, de plusieurs maires de communes voisines, de nombreux invités de la société civile. Le préfet prit la parole : “(…) Verneuil, comme tant d'autres, n'a pas été épargnée. Elle a souffert des conséquences de la guerre et de l'invasion. La citation qu'onL lui a décernée exprime bien le mérite et les souffrances de cette commune. Elle relate les pertes en vies humaines et les destructions matérielles, la dignité et l'esprit de résistance de la population. Je voudrais que nous élevions nos pensées vers tous ceux qui pendant cette sombre période, ont lutté, ont souffert, et sont morts pour la France. Et je voudrais aussi que les Forces de Paix, qui sont nombreuses dans le monde, l'emportent sur les puissances ténébreuses qui désirent la guerre, afin que nous ne voyions plus les cataclysmes qui ont ensanglanté notre douce Patrie ”. Après avoir lu la citation, le préfet épingla la Croix de Guerre sur un coussin brodé aux couleurs nationales tandis que l'harmonie des établissements Francolor exécutait la Marseillaise. Peu après, le cortège se rendit devant le monument aux morts où le maire et le préfet déposèrent un coussin fleuri. A l'issue de la cérémonie, la passerelle “Jean Biondi”, construite par la Société des Téléfériques Français et reliant Verneuil à Villers-Saint-Paul fut inaugurée CITATION Citation à l'ordre du Régiment Commune essentiellement agricole, qui a souffert de nombreux bombardement en raison de la proximité du terrain d'aviation occupé par les Allemands. Malgré les dangers constants, les habitants de cette petite commune sont demeurés courageusement à leur poste, freinant ainsi les réquisitions, et, de ce fait, l'extension plus rapide du terrain d'aviation ,Treize habitants tués, dix-sept blessés au cours des opérations de guerre.

.

BEAUVAIS

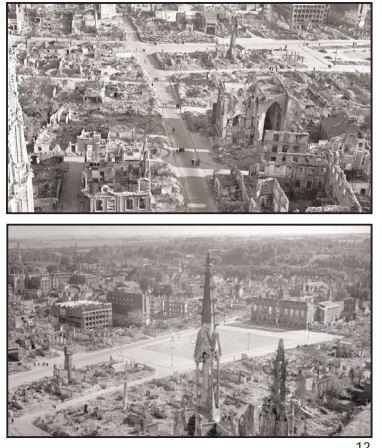

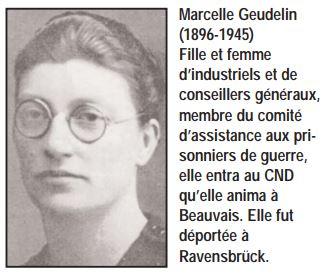

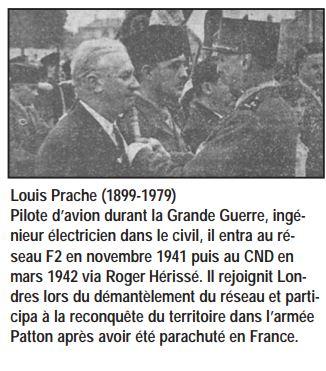

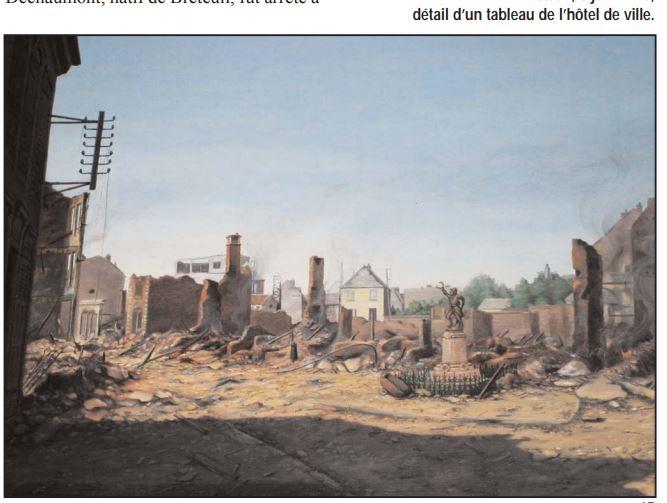

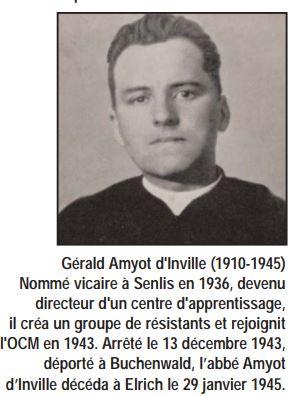

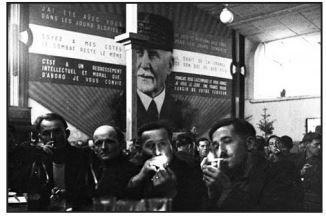

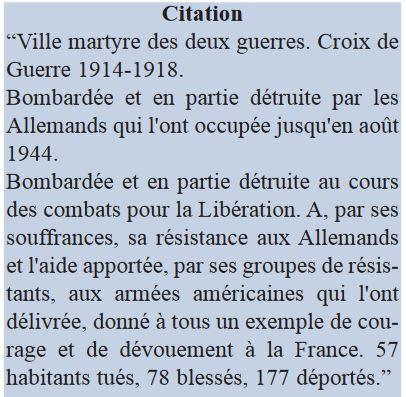

CITATION A L ODRE DE L ARMEE Citation à l'ordre de l'Armée “ Ville dont le patriotisme et l'esprit de résistance à l'ennemi se sont affirmés au cours des siècles. Déjà titulaire de la Croix de Guerre 1914-1918, est restée égale à elle-même pendant la dernière guerre. Victime en mai-juin 1940 de violents bombardements allemands qui détruisirent 2700 immeubles, soit près de la moitié de la cité, et tuèrent des centaines d'habitants. Soumise à la même épreuve en 1943 et 1944, a conservé pendant toute la guerre sa foi agissante en la Patrie et en la Victoire. Fidèle à sa tradition, a fourni à la lutte clandestine contre l'ennemi la contribution efficace et continue de ses groupes résistants, sans se laisser décourager par l'internement et la déportation de son maire et de nombre de ses habitants. A, par son traditionnel patriotisme et ses épreuves, mérité de la reconnaissance du Pays.” UNE VILLE DETRUITE Avec la mobilisation générale, le 1er septembre 1939, le maire de Beauvais, Charles Desgroux fut envoyé sous les drapeaux comme bon nombre d'hommes. Le chef-lieu du département de l’Oise concentrant pouvoirs politique, administratif et militaire fut protégé par une Défense Contre-Avions installée sur l’aérodrome de Tillé. Dès les 20 et 21 mai 1940, Beauvais fut la proie des premiers bombardements allemands. Le préfet Maurice Mathieu lança alors l’ordre d’évacuation. Il fut remplacé deux jours plus tard par le préfet Paul Vacquier tandis qu’un contre -ordre d’évacuation était lancé sur les ondes. Entre le 4 et le 8 juin, de nouveaux bombardements provoquèrent la destruction des maisons médiévales du centre-ville, en grande partie composées de bois. Ne restaient place Jeanne Hachette que la façade de l'hôtel de ville et la statue de l'héroïne de Beauvais. L’occupation allemande commença le 10 juin dans une ville en ruines. Sur les 4250 habitations de la ville, 1978 étaient détruites et 750 partiellement endommagées. La municipalité travailla alors à déblayer les décombres, restaurer les réseaux d’eau et d’électricité, pourvoir à l’approvisionnement des habitants. De nombreux baraquements furent installés pour loger les 2000 habitants (au Jeu de Paume et au Franc Marché) et les 350 commerçants sans abri (place de l’Hôtel-de-Ville). Les travaux de déblaiement s’achevèrent début 1942. Le plan d’urbanisme, dessiné par Albert Parenty en 1927, fut réécrit par l’architecte Georges Noël et approuvé en mai 1942. L’année suivante, le 6 février 1943, les communes de Marissel, Notre-Dame-du-Thil, Saint Just-des-Marais et Voisinlieu furent réunies à Beauvais. La guerre se poursuivant, les travaux de reconstruction ne commencèrent qu’après 1945  LA RESISTANCE A L OCCUPANT De par son statut de siège de la préfecture, Beauvais fut le relais départemental des décisions du gouvernement de Vichy. Le 7 novembre 1942, le préfet Paul Vacquier, jugé trop bienveillant envers les anciens élus du Front Populaire, fut remplacé par Georges Malick. Pour autant, des fonctionnaires de la préfecture participeront à la Résistance à l’instar du secrétaire général Guy Malines, révoqué en mai 1944 et entré en clandestinité. Beauvais devint le siège de la Feldkommandantur 638 en juin 1940, sous l’autorité du colonel Von Alberti, remplacée par une Kreiskommandantur en mars 1941 dirigée par le capitaine Mayer. La Feldkommandanture fut rétablie en juin 1942, avec pour chef les lieutenant-colonels Paechter puis Petri. Des réseaux de résistance se développèrent à Beauvais, notamment Confrérie Notre-Dame (CND) et Alliance, œuvrant à renseigner les Alliés des mouvements ennemis, mais aussi fabriquer des fauxpapiers, cacher des aviateurs et organiser des missions pick-up en lien avec le Bureau des Opérations Aériennes (BOA). L’agence de Beauvais du CND eut à sa tête Louis Prache puis Marcelle Geudelin. Démantelée dans l’Oise en juillet et novembre 1943, plusieurs de ses membres furent déportés. En parallèle, des mouvements de Résistance s’organisèrent pour mener des actions de contre-propagande, de sabotage... notamment le détachement FTP Jeanne- d’Arc (désorganisé en octobre 1943), le détachement FTP Jeanne Hachette (démantelé en janvier 1943)Libé-Nord et l’Organisation Civile et Militaire (OCM) dont Pierre Chardeaux, futur membre du Comité départemental de Libération. Les Allemands ou la police de Vichy utilisèrent la caserne Agel comme lieu de détention de résistants de l'Oise. Cet internement était précédé d'interrogatoires musclés et de tortures. Suivait la déportation au départ de Royallieu . Marcelle Geudelin (1896-1945) Fille et femme d’industriels et de conseillers généraux, membre du comité d’assistance aux prisonniers de guerre, elle entra au CND qu’elle anima à Beauvais. Elle fut déportée à Ravensbrück Louis Prache (1899-1979) Pilote d’avion durant la Grande Guerre, ingénieur électricien dans le civil, il entra au réseau F2 en novembre 1941 puis au CND en mars 1942 via Roger Hérissé. Il rejoignit Londres lors du démantèlement du réseau et participa à la reconquête du territoire dans l’armée Patton après avoir été parachuté en France. BOMBARDEMENTS ET LIBERATION A partir de septembre 1943, la gare (dépôt de machines, voies de garage), les ponts et l'aérodrome de Beauvais-Tillé furent la proie de bombardements alliés, provoquant de nombreuses victimes. Le septième bombardement de la ville, le 14 septembre 1943, toucha les quartiers nord, tuant 21 personnes et en blessant 35 autres. Les raids alliés s’accentuèrent avec la préparation du Débarquement. Les infrastructures ferroviaires et routières furent alors les cibles principales avec l’aérodrome de Tillé. Le vingt-neuvième bombardement, le 24 juin 1944, tua 23 personnes et en blessa 23 autres dans le quartier de la gare. Le 30 août 1944, les troupes britanniques poussèrent leur avance dans le sud ouest du département vers Beauvais. La ville fut libérée par la 8e Brigade blindée britannique sans rencontrer de résistance allemande. Les FFI Louis Pot et Henri Gaudichet furent tués dans les opérations de nettoyage menées dans la ville A partir de septembre 1943, la gare (dépôt de machines, voies de garage), les ponts et l'aérodrome de Beauvais-Tillé furent la proie de bombardements alliés, provoquant de nombreuses victimes. Le septième bombardement de la ville, le 14 septembre 1943, toucha les quartiers nord, tuant 21 personnes et en blessant 35 autres. Les raids alliés s’accentuèrent avec la préparation du Débarquement. Les infrasructures ferroviaires et routières furent alors les cibles principales avec l’aérodrome de Tillé. Le vingt-neuvième bombardement, le 24 juin 1944, tua 23 personnes et en blessa 23 autres dans le quartier de la gare. Le 30 août 1944, les troupes britanniques poussèrent leur avance dans le sudouest du département vers Beauvais. La ville fut libérée par la 8e Brigade blindée britannique sans rencontrer de résistance allemande. Les FFI Louis Pot et Henri Gaudichet furent tués dans les opérations de nettoyage menées dans la ville.A partir de septembre 1943, la gare (dépôt de machines, voies de garage), les ponts et l'aérodrome de Beauvais-Tillé furent la proie de bombardements alliés, provoquant de nombreuses victimes. Le septième bombardement de la ville, le 14 septembre 1943, toucha les quartiers nord, tuant 21 personnes et en blessant 35 autres. Les raids alliés s’accentuèrent avec la préparation du Débarquement. Les infrastrutures ferroviaires et routières furent alors les cibles principales avec l’aérodrome de Tillé. Le vingt-neuvième bombardement, le 24 juin 1944, tua 23 personnes et en blessa 23 autres dans le quartier de la gare. Le 30 août 1944, les troupes britanniques poussèrent leur avance dans le sudouest du département vers Beauvais. La ville fut libérée par la 8e Brigade blindée britannique sans rencontrer de résistance allemande. Les FFI Louis Pot et Henri Gaudichet furent tués dans les opérations de nettoyage menées dans la ville.A partir de septembre 1943, la gare (dépôt de machines, voies de garage), les ponts et l'aérodrome de Beauvais-Tillé furent la proie de bombardements alliés, provoquant de nombreuses victimes. Le septième bombardement de la ville, le 14 septembre 1943, toucha les quartiers nord, tuant 21 personnes et en blessant 35 autres. Les raids alliés s’accentuèrent avec la préparation du Débarquement. Les infrastrutures ferroviaires et routières furent alors les cibles principales avec l’aérodrome de Tillé. Le vingt-neuvième bombardement, le 24 juin 1944, tua 23 personnes et en blessa 23 autres dans le quartier de la gare. Le 30 août 1944, les troupes britanniques poussèrent leur avance dans le sudouest du département vers Beauvais. La ville fut libérée par la 8e Brigade blindée britannique sans rencontrer de résistance allemande. Les FFI Louis Pot et Henri Gaudichet furent tués dans les opérations de nettoyage menées dans la ville.A partir de septembre 1943, la gare (dépôt de machines, voies de garage), les ponts et l'aérodrome de Beauvais-Tillé furent la proie de bombardements alliés, provoquant de nombreuses victimes. Le septième bombardement de la ville, le 14 septembre 1943, toucha les quartiers nord, tuant 21 personnes et en blessant 35 autres. Les raids alliés s’accentuèrent avec la préparation du Débarquement. Les infrastructures ferroviaires et routières furent alors les cibles principales avec l’aérodrome de Tillé. Le vingt-neuvième bombardement, le 24 juin 1944, tua 23 personnes et en blessa 23 autres dans le quartier de la gare. Le 30 août 1944, les troupes britanniques poussèrent leur avance dans le sud ouest du département vers Beauvais. La ville fut libérée par la 8e Brigade blindée britannique sans rencontrer de résistance allemande. Les FFI Louis Pot et Henri Gaudichet furent tués dans les opérations de nettoyage menées dans la ville .A partir de septembre 1943, la gare (dépôt de machines, voies de garage), les ponts et l'aérodrome de Beauvais-Tillé furent la proie de bombardements alliés, provoquant de nombreuses victimes. Le septième bombardement de la ville, le 14 septembre 1943, toucha les quartiers nord, tuant 21 personnes et en blessant 35 autres. Les raids alliés s’accentuèrent avec la préparation du Débarquement. Les infrastructures ferroviaires et routières furent alors les cibles principales avec l’aérodrome de Tillé. Le vingt-neuvième bombardement, le 24 juin 1944, tua 23 personnes et en blessa 23 autres dans le quartier de la gare. Le 30 août 1944, les troupes britanniques poussèrent leur avance dans le sud ouest du département vers Beauvais. La ville fut libérée par la 8e Brigade blindée britannique sans rencontrer de résistance allemande. Les FFI Louis Pot et Henri Gaudichet furent tués dans les opérations de nettoyage menées dans la ville. CROIX DE GUERRE ET LEGION D HONNEUR Le 25 août 1949, le général Koenig vint remettre la Croix de Guerre à la ville de Beauvais, en présence du général Chevillon, commandant la 2e Région militaire, du général Warabiot et du sénateur maire Robert Séné. Une tribune officielle avait été aménagée, formée d’un portique rappelant la Grèce antique, décoré des armes de la ville et de la Croix de Guerre sur un fond de velours bleu. Koenig décora plusieurs résistants (dont Louis Prache), et épingla la médaille sur un coussin aux armes de la ville porté par trois orphelins de guerre dont la fille de M. Violette. Le 24 novembre 1957, le décret du 11 novembre 1948 attribuant la Croix de Guerre à Beauvais fut annulé. Il accorda à la ville dans la même cit